SOULNOTE D-1でのバルクペット転送機能の追加実装アップデートからしばらくの期間が経ちました。サウンド基調の変化に驚きを禁じ得なかったオリオスペックの面々でございますが、ここ最近、お客様だけでなくオーディオ業界関係者からも驚きの声や高い評判を聴くに及びます。USBDACの根幹技術たるUSBパケットストリームの制御に新風を吹き込むバルクペット、今年のハイレゾ関連の製品技術において注目すべき流れのように思うのです。

さて今回は、SOULNOTEブランドを擁するCSRさんのご協力の元、バルクペットの開発ベンダーであるインターフェイス株式会社の技術営業さんをお招きしまして、この背景に宿るテクニカルな領域の解説をお願いした次第。会場にお集まり頂いたお客様を見ますと、ハイレゾオーディオに感度が高い方だけでなく、PC系の技術にも造詣の深い方が多いように感じられました。「今日はひょっとしてアツい日になるかもしれんぞ・・・」そんな期待が胸をよぎります。

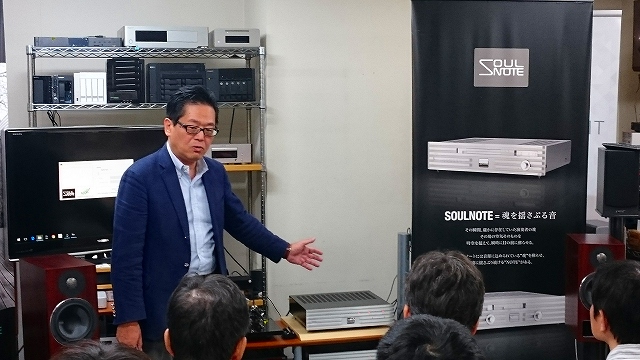

イベントの切り出しはCSRの山神さんよりSOULNOTE製品群とPMC製品のご紹介。製品群の特徴や位置づけをご案内頂きました。続いては、設計ご担当の加藤さんよりD-1の特長について、比較試聴を交えてご案内。いつもの通りアツい感じがいいですね! 前回イベントのおさらい的内容です。

そして、この日の本題はここから。D-1に実装された新機能のご紹介。バルクペットと称される技術とは果たして何なのか?この先に何がもたらせるのか? バルクペットの開発元、インターフェイス株式会社 技術営業ご担当 森さんの手で理路整然と明かされていきます。今回のご報告記事ではこの点に焦点を当てて行こうかと。暫しお付き合いのほどを。

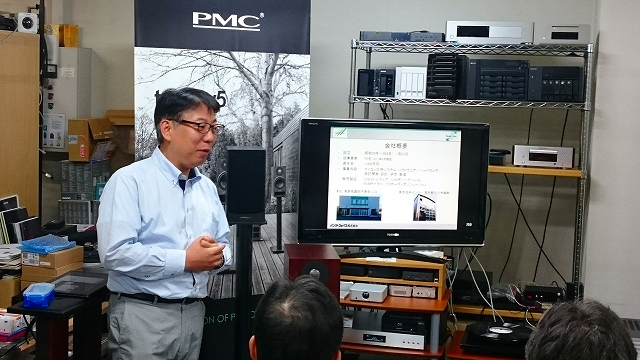

▽インターフェイス株式会社さんとはどのような会社なのか?

バルクペットを開発したインターフェイスさんとはどのような会社なのでしょう? 森さんのお話によりますと元々は測定器の受託開発などを手掛ける会社だそうでして、特に音声関連の検査装置をつくられているとの事。現代の測定機器はソフトウェアとハードウェアの両分野の技術に立脚することとなりましょうから、双方の知見を有するスペシャリスト。我々に身近なところでは、USBDACに不可欠なUSBパケット処理部の回路基板、そのファームウェアやドライバ関連のソフトウェア、またDSDにも対応するハイレゾ再生アプリケーションを開発され、国内のオーディオメーカーさんに多数供給されていらっしゃる縁の下の力持ち的ベンダーさんなのです。

インターフェイスさんとUSBオーディオ関連の技術についてはもう長いお付き合いになるんだ、との事。2007年、USB周辺のマイコン用ミドルウェア開発を手掛けられた事に始まりまして、もうその年の暮れにはASIOドライバの開発を請け負ったのだ、と仰います。これ、まだCEntranceのドライバくらいしか見当たらない時代のお話。時は流れ、音楽制作分野での利用が中心であったサウンドインターフェイスがコンシューマオーディオ分野でも注目され始めます。PCオーディオという呼び方でオーディオマニアに流行り始めた頃合の2012年には、USB INPUT周辺部の設計開発を国内オーディオメーカーから依頼されたのだそう。世は、USBオーディオ用コントローラチップとしてTI TAS1020BやTENOR TE7022Lあたりが載った製品がまだ主力であったり、DSD転送の幕開けとなるDoPが出たタイミングと言います。なんだか懐かしい感じがしますね。その後、長い期間で蓄えた技術的な知見を元にハイレゾ再生ソフトウェアをプログラムするためのライブラリを開発なさったりと、結果、PCに隣接するハイレゾオーディオ向けのハードウェアやソフトウェアの多くを自社で賄えるに至ったのだそう。

踏まえ、インターフェイスさん、ほぼ海外ベンダーが専有していたPCオーディオの基盤技術に関する分野において、国内のベンダーとして黎明期より参入された、技術志向の強いソリューションベンダーであるわけです。とかく品質に対する温度差が出がちで、言語の問題からコミュニケーションの難易度も高い海外ソリューションベンダーと比較しまして、日本のベンダーであるインターフェイスさんは国内オーディオメーカーさんからもそんな点を含めての厚い信頼を獲得するに至ったのは想像に難くありません。

▽バルクペットはどのような経緯で生まれたのか?

では、今回のバルクペット、開発にはどのような経緯があったのでしょうか? これ、レコーディング機器の開発がキッカケだったのだそう。録音機はI/O同時モニターの必要性が求められ、インプットとアウトプットの遅延が特に問題となるのです。その昔、3ヘッドカセットデッキで録音・再生モニターをなさった経験のあるベテランさんなら感覚的にご理解頂けるかと。問題たる遅延の払拭は、データを処理する上でのレイテンシを如何に下げるのかが根本対策となります。その過程においてアイソクロナス転送の限界を見、それとは手法の異なるバルク転送に光を見出されたのだそう。アイソクロナス転送に代わりバルク転送を利用すると、単にレイテンシの低減だけでなく、サウンドもそれとは変わっていたのだそう。これがHi-Fiオーディオメーカーに注目されまして商品化につながったと言います。実のところ長い期間で培った経験による知見が活きた産物というわけです。プレーヤーソフトやドライバ、ファームウェア、基板を含めて20近いブランドへの開発支援をなさる影のソリューションベンダー。オーディオメーカーによるハイレゾオーディオ機器の製品開発は、そんなスペシャリストとの綿密な連携に支えられているのであります。

▽バルクペットの振舞いを見る前に:PCオーディオ全体を俯瞰した場合、ケアを要するポイントは果たして何処なのか?

<インターフェイス株式会社様 BulkPet資料より抜粋>

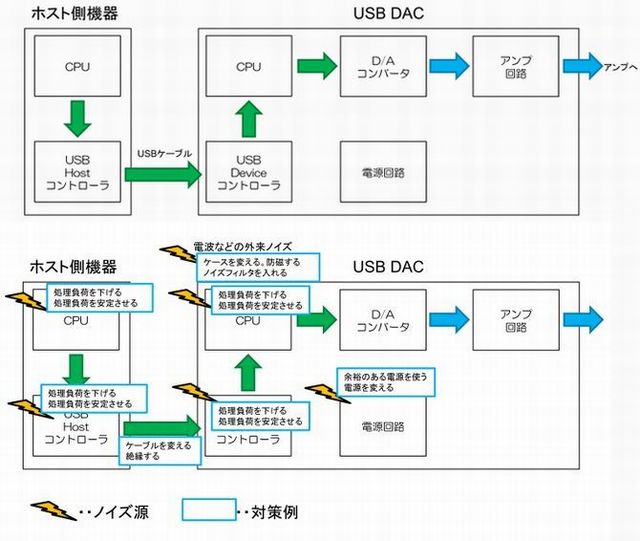

上記に示す図の様にPCオーディオ系のトランスポートとUSBDACの全容を眺めると、オーディオ機器として配慮せねばならないポイントが複数で存在しています。ここで重要な事とは、後段で増幅する事を考慮しその手前においてノイズへの十分な対処を施す必要がある、という点。またこのポイントは外乱による影響だけが問題になるのではなく、自身がノイズの発生源に成り得る事も留意せねばなりません。

別な視点から考えますと、オーディオメーカーが得意とするパートでの対策やユーザー側で出来る対策以外にも配慮すべきポイントは存在する、とも指摘できます。踏まえ、インターフェイスさんの専門分野では主にソフトウェア領域で対処可能な点を重点的にケア出来るわけです。

ちなみにこの図、森さん作成の素晴らしい資料なのです。このように全体を俯瞰したPCオーディオ系の資料や論評はあまり多くなく、またあっても技術的領域に深く踏み込む大変難解なものが多いのでした。しかしながらこのブロック図、コンシューマオーディオのマニアであれば理解にそう難くないであろうレベルでまとめられておりまして、PCオーディオにまつわる振舞いの本質を捉えるのには大変有益な図と思いますのでご紹介させて頂きます。

▽バルクペットとは何なのか?

PC/MacとUSBDACの接続に使うUSB I/F間(PC内のUSBホストコントローラとUSBDAC内のUSBデバイスコントローラ間)で、双方がデータをやりとりする際に使う制御方法の一種です。これを業界標準的なUAC2.0アイソクロナス転送とは異なる、インターフェイスオリジナルの方式で実現しているものを指してます。その仕組みが今回SOULNOTE D-1に搭載されたわけです。

※ちなみに、NmodeのUSBDACのドライバに実装されて話題となったJPLAYモードとはまた別物でして、ソフトウェアの動作レイヤーが異なるようです。謎多きものの諸処の状況から、JPLAYモードについてはアプリケーションとドライバの間の挙動に関わるもので、すなわち”PC内部で完結する仕組み”とオリオスペックでは推測しています。

▽バルクペットの特徴その1:バルクペット転送と一般的なアイソクロナス転送の違い

森さんのご解説を以下にまとめてみました。図表と共にご覧ください。

<インターフェイス株式会社様 BulkPet資料より抜粋>

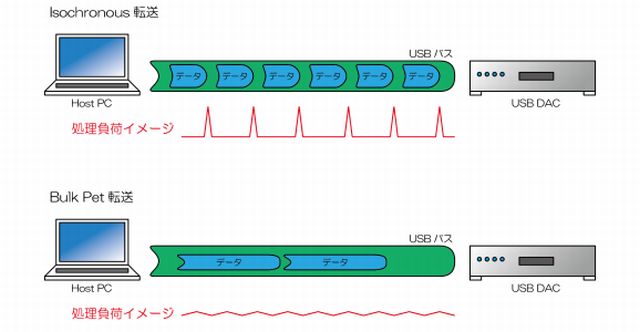

『アイソクロナス転送』

・何があっても一定周期で間欠的にデータを送り出す。

・データ送出しを命令するタイミングで負荷が上がるので、周期的且つ瞬間的に高負荷と低負荷を繰り返す。

・つまり負荷の度合が激しく変動するという意味。

『バルクペット転送』

・ダラダラとデータを垂れ流す感覚で送り出す。

・このデータ送り出しをして常に一定の処理負荷となる。

・アイソクロナス転送と比して負荷変動はなだらかとなる。

・これは電源系に対する影響の軽減にもつながる。

※上記解釈の2ポイント:

1.データが流れる状況や単位時間での流量の大小自体を負荷と捉えているのではなく、都度データの送り出し命令を出す行為をして負荷と捉えている。

2.またその変動の様に焦点を当てており、(送り出し命令による負荷そのものよりも)負荷変動の安定度の違いに対して重きを置いている。

・・・というわけです。

▽バルクペットの特徴その2:再生アプリケーションソフトに対して自由度の高いバルクペット

<インターフェイス株式会社様 BulkPet資料より抜粋>

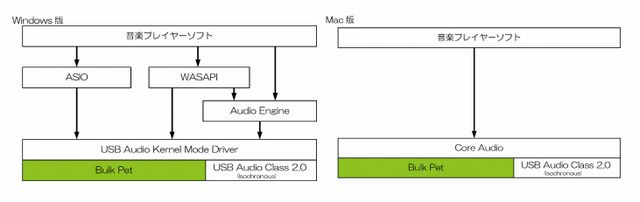

インターフェイスさんが開発されたD-1のドライバは、バルクペット転送4モードと業界標準的UAC2.0アイソクロナス転送のモードが合計5つ共存しています。この共存の仕組み、WindowsのカーネルモードドライバやMacOSのCore Audioよりも低いレイヤーに存在しているため、再生アプリケーション側から見て意識されるものではありません。このドライバはWindowsで言えばASIO APIやWASAPI API、MacOSで言えばCore Audio APIとして見えているのです。従って5つの転送モード(詳細は後述)のいずれを選択しても、インターフェイスさんが開発された再生アプリケーションソフトに限らず、使い慣れたいつもの再生アプリケーションソフトで問題なく動作する事を意味しています。

▽バルクペットの特徴その3:対向となるトランスポートに対し専用ドライバをインストール出来ない場合においてもシームレスで利用可能

また、純正ドライバがインストール出来ない機器ではバルクペット転送モードは利用出来ないものの、従来のUAC2.0アイソクロナス転送モードに固定されての利用が可能です。対して、過去に存在したバルク転送型のUSBDACではUAC2.0の転送モードが選択利用できなかったため、利用対象はあくまで専用ドライバのインストール出来るWindowsPCやMacOSに制限されていました。つまりは、このD-1で実装されたファームウェアであるならばUAC2.0での接続互換性は担保されますので、多種多様なトランスポートが存在している昨今のファイルオーディオ機器にもシームレスで対応できるというわけです。具体的に申しますと、DELAやFidataなどのLinuxベースのオーディオ特化型NAS、LUMINを例とするUSBDAC接続が可能なネットワークレンダラー、OTGケーブルやカメラコネクションキットで接続されるAndroidやiOSの端末では、特段意識すること無く自動的にUAC2.0アイソクロナス転送モードで動作することになります。

▽特徴その1からその3を踏まえて

このような自由度の高い共存の形は過去のUSBDACに存在しなかったわけですので、インターフェイスさん独自のアイデアと手法を以てユーザーサイドの選択肢を豊かにした点は注目に値し、またUSBパケットストリームを制御するドライバのスタイルが「新しい時代を迎えた」と言っても過言では無いようにも感じます。なお、従来OS側の機能に依存してきたMacOSにも対応させている点は特筆すべき点でしょう。

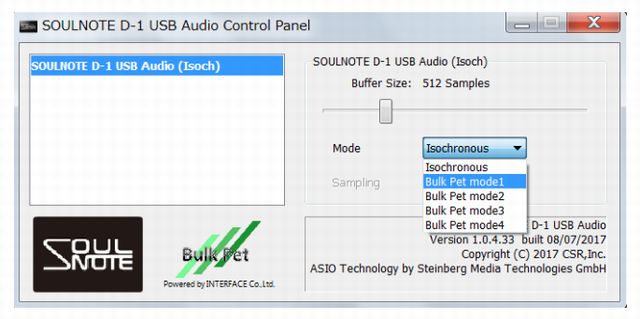

<動作モードはPC/Mac上のドライバのコントロールパネルから簡単に切替可能>

▽各モードにおける振舞いの差異

<インターフェイス株式会社様 BulkPet資料より抜粋>

『UAC2.0アイソクロナス転送』→ 一定の間隔でパケットデータを送る。バルクペット転送と比較すると一回に量をどっと送る感じ。

『バルクペット転送 高負荷』→ UAC2.0の頻度よりもっと短い間隔でパケットデータを送る。が、UAC2.0より一回に送る量は少なくする

『バルクペット転送 低負荷』→ UAC2.0の頻度よりもっと短い間隔で送るもののバルクペット高負荷よりは頻度は少ない。そして、一回に送る量はUAC2.0アイソクロナスより少ないがバルクペット高負荷よりも多くなる。

・注意:Bulk Pet 高負荷と低負荷について図表と文章記述の順序が変わっています。

※上記解釈のポイント

すべてのモード共、一定周期(単位時間)に送られるパケットの総量は等しくなっている。

※パターンAとパターンBについて

UAC2.0アイソクロナス、バルクペット高負荷・低負荷のいずれにしても、パケットの送付において各ブロック毎に若干の隙間が存在するのは、USBコントローラのバッファの制約によるものだそう。バッファの容量には制限があるため、ここに積める量はそもそも無尽蔵というわけにはいかない、というわけです。送る量が少な過ぎてバッファに積む量も同様ならばパケットストリームに一時的な停滞が生じた場合に問題が発生するでしょうし、逆に多く送り過ぎたらバッファでオーバーライトされてしまいこれも問題となるのでしょう。いい塩梅が肝要であって、この判断軸が技術の成熟につながると解しました。ちなみに、バルクペット高負荷と低負荷にそれぞれパターンA・パターンBとあるのは、「この隙間の切り方を変えているのだ」と仰います。但し、AB両パターンにおける動作の詳細は社内でも秘されている事項なのだそう。確かにその切り方こそがインターフェイスさんによる技術的ノウハウそのものなのでしょうね。

上記のような手法を採ることによりCPU処理の負荷変動はなだらかになるわけですが、この影響によりなんと音が変わるのだそう。ポータブル録音機開発による成果だそうですが、バッテリーの持続時間の延長を狙って消費電流を減らすため、間欠的にスリープモードに移行させる動作を繰り返すと音が悪くなるのだそうです。では、音を良くするための設計のポイントとは何か? それは本来スリープさせたいタイミングでも、なるべく低いクロックでCPUを動かし続けた方がよい結果をもたらすとの事。バルクペットは、これをPC側のドライバとUSBDAC側のファームウェアとの間にフィードバックさせたような感じ、と仰る。まさに「知見」といったところでしょうか。

▽各モードにおけるサウンド基調の差異

この点は森さんではなく、筆者による印象と見解について述べさせて頂きます。アイソクロナス転送とバルクペット転送各モードを同一条件下で比較試聴しましたところ、以下の様な印象を持ちました。ご参考にどうぞ。

『アイソクロナス転送』

バルクペット各モードより楽器の輪郭をしっかりと描く感じ

『バルクペット転送モード1:低負荷・パターンA』

リバーブ感と余韻は他のモードより最も多く感じる。楽器の実態感より空気感を優先する感覚で、大げさにいうと少々ホログラム的か。

『バルクペット転送モード2:低負荷・パターンB』

モード1より楽器の実態感が若干強め。楽器は前に出てハッキリと表現される。余韻は多めでリバーブ感もあり。

『バルクペット転送モード3:高負荷・パターンA』

モード1と2よりも楽器の実態感が強く、粒立ちもよくなる感じ。余韻とリバーブ感は少な目。

『バルクペット転送モード4:高負荷・パターンB』

楽器の実態感は最も感じる。楽器は前に出る。余韻とリバーブ感は他のモードと比して最も少ない。

上記を踏まえて、以下のような特徴を感じています。

・輪郭の描き方(鉛筆画的) → アイソクロナスの特徴か?

・楽器の実態感(前に出る感じと太さ) → 転送パターンの変化による特徴か?

・余韻表現やリバーブ感 → 負荷の変動度合による特徴か?

一点留意すべき点を。「この中でどれが一番か?」という観点では捉えていません。その選択はあくまで利用するシステムや楽曲、また個々の好みで決められるべきものだと解しています。表現を変えますと、「ユーザー自身によるフリーハンドなサウンドチューンを可能にしている」と捉えておりまして、この自由度を大きな魅力として感じておる次第です。

▽まとめ

『SOULNOTE D-1は今のマーケットにおいてどのような立ち位置にあるのか?』

USBDACの基盤技術たるUSBパケットストリームの制御技術に関し、PCオーディオと称された時代から現在までの発展を顧みますと、以下の様に解せるのではないか?と考えます。

第一期:「途切れない」「ノイズを出さない」音楽鑑賞に必要な最低限の品質を確立するため、APIや転送方式等、様々な手法で工夫を凝らした黎明期

第二期:一定の動作安定性を確保し、多様な機器へシームレスに対応できるよう標準化が進む普及期

第三期:シームレスな可用性を犠牲にしないよう機器選択の自由度を確保したまま、同時にサウンドチューンに対するユーザーの選択肢の幅を拡げる成熟期

踏まえまして、インターフェイスさんの基盤技術を実装したバルクペット転送対応のSOULNOTE D-1。先兵として第三期の扉を真っ先に開いたモデルと評せましょう。

『今、USBDACの技術開発におけるホットなトピックとは?』

ファイルオーディオを評論する各媒体を思い起こしますと、CPUの負荷が音質に与える影響への指摘、これまでも確かにあるにはありました。が、それらの多くは単なる負荷の高低を指摘していたに過ぎず、負荷に対する定義や閾値の様な具体的指標は示されることなど一切ない、誠に曖昧な議論であったと言えます。そんな風潮は、エンタープライズ領域でのITシステム開発や構築、運用での議論を思いますと、全く様相を異にするところです。今回の森さんのご解説では、単なる負荷云々の話ではなく、USBパケットの送出に伴う「負荷変動の度合」が音質変化の一因と成り得る点をご指摘なさったわけです。この点においても、ファイルオーディオを取り巻く状況がまた成熟度を増したと言っていいように思います。そしてUSBDACの技術開発をして、今やI/F間のパケット転送技術を例としたD/Dの領域への切り込みがホットなトピックとなっている事実を改めて実感した次第です。このトピックの発展の先には、アナログ出力段を初めとしたDACチップ以降のセクションやそれを堅牢に支持する電源部など、SOULNOTEさんが得意となさる従来オーディオ技術もより輝きを増す事につながるのでしょう。要は「効果的な技術のインテグレーション」と言う事ですね。

「オーディオはまだまだ面白くなるはず」、結びの言葉とさせていただきます。

筆者個人的にも勉強させて頂いた大変意義深いイベントでありました事、ここにご報告差し上げます。末筆ではございますが、ご来場頂きました多くのお客様、並びに御支援頂きましたご関係各位に対し心よりお礼申し上げる次第です。

————

SOULNOTE D-1についての詳細は、こちらの記事 にもございます。是非ご参照ください。

————

————

弊社webショップ掲載ページは こちら(SOULNOTE D-1)です。

————

ログイン

ログイン 注文照会

注文照会 会員登録

会員登録 ご利用ガイド

ご利用ガイド お問い合わせ

お問い合わせ