▽オーディオの今。足元を見つめてみると

「メインソースとなり得るものが変わる」、というより“選択肢が増えた状況”において、オーディオマニア呼ばれる人々にとってはそこへの向き合い方が個々様々になっていることは事実なのでありましょう。メディアレスなファイルオーディオに向き合う人。今こそストリーミングに軸を移そうとしている人。目もくれずあくまでシルバーディスクやバイナルに拘る人。

メディアレスなオーディオ分野に焦点を当てますと、既にこの範疇はハード視点においてもハイファイオーディオとして相当のクオリティにまで到達したように感じられますし、“極端に尖ったクオリティよりも むしろライブラリーの充実を”という目線によるストリーミング配信サービスの浸透を見ますと、自己所有が原則であったファイルオーディオから視聴権利を購入するファイルレスオーディオへの軸足の移行とも言い表せそうで、この十年足らずの期間に立ち上がったまだ若いオーディオ分野ですら既に世代の切れ目が薄っすら見えてきたよう。

向き合い方は人それぞれであって、自身のライフスタイルを満たせているのであればオーディオは自由であってよろしいのでしょう。現実社会同様、そんな多様性を包括せんと既にオーディオは向かっているように思います。

今回のお話は、既に一定レベルの完成度まで到達し得たPCオーディオやネットワークオーディオにおいても「実はまだ先の次元があると思うんだ」と仰る皆さまへのメッセージ。では、進めて参りましょう。

▽ファイル再生オーディオにはまだ出来ることがあったのか、という驚き

ここ二年ほどを振り返ると、ハードウェアとしてのオーディオ分野には特段目立った動きが見られなったように思います。率直に申し上げ、私たちのような立場からしますと「ネタ切れ」と表現してもまんざら相違は無いのであります。話題が無いということはなんとなくマーケットも足踏みをするものでして、お客様の雰囲気も以前のようなアグレッシブな様相は見受けられず大変落ち着かれているようにお見受け致します。

それも尤もなお話でありまして、USBDACもネットワークプレーヤーもNASもドライブもケーブル類もオーディオ的な対策が尽くされたようで、プレイバックサウンドのクオリティはエントリーセグメントの製品においてもそこそこ満足出来得るレベルにまでブラッシュアップされたように思うわけです。PCオーディオ黎明期のような不可解なトラブルも減少しましたし、あれほどまでに乱立した再生アプリやコントロールアプリなどは、今や集約の方向へ向かいそうな気配すら伺えます。

そんな頃合いにメーカー・代理店各社が提案出来うる内容は、現実問題として誠に地味なお話になっていくわけでありまして、“動作上の振る舞い”の話を始め、見た目にはわからない、掘っていけばいくほどに重箱の隅を突いた大変難しい議論へと事が進んで行きます。

分かり易さや派手さが乏しい今の実態ではありますが、しかしながら昨年後半から提案されてきた製品群は地味ながらも中々に響くものが登場してきたのは事実であるように感じます。「そこまでやるか・・・」「こんなところにまで手を入れるの?」とため息すら出そうになる領域のお話なわけではありますが、この段階で提案される製品や仕組みは、サウンドクオリティを「次のステップへ」と堅実且つ確実に引き上げる志向のもの。これまでの足取りを成果として踏まえつつ、残った不足へと手を入れんとする改善提案と言えます。

▽新しい波 その1:USBオーディオ分野でのネットワークブリッジ化

今やUSB I/Fを介するDACの動作は大変安定したと表現してもよく、その観点からしますとコンシューマオーディオの利用において信頼に足るものに成長しました。これはひとえにソリューションベンダーを始めとした皆様の弛まぬ努力の結果であるわけです。合わせて、USB I/Fにまつわるノイズ対策アクセサリーもケーブルから機器レベルまで様々存在しており、これは既に選びきれないほど。

LAN経由の場合と比して、USB経由による対応サンプルレートの幅広さはこれを完全に超越しているのも事実であり、“ハイレートな最も尖ったフォーマット”は昔も今もUSB I/Fによる機器の独壇場と言えます。安定性と先進対応性の観点からするとUSBオーディオはファイルオーディオの王道であるわけですが、一点だけどうしても解決できない問題が存在するのも事実でした。それが「ケーブル長の限界」です。

USBオーディオにおいて動作安定性を確実に担保する場合、そのケーブル長は2m程度を目途とするのが暗黙のお約束。しかしながらPCベースのUSBオーディオからすると、これは操作性とシステム配置の観点から著しい制約になっていたわけです。

そして、もう一点。

USBオーディオ分野で極めて重要な役割を担うPCセクションは、音源ファイルのレンダリングとサウンドデバイスであるUSBDACへのパケット出力を担います。ふたつの仕事を一台のPCで並行的に実行することはシステムリソースへの負担という観点からPCのサイジングへと密接に関わり、無秩序にはしておけない大切なポイントです。動作安定性の確実な担保に加えサウンドクオリティへの配慮からしますと、このオーディオ的に重要なふたつの仕事をそれぞれ別なマシンに振り分けて受け持たせたいとする志向はもっともな話で、問題提起そのものは以前より存在していました。これを実現せんとして一部の再生アプリケーションを強く支持するユーザー層が存在していたわけですが、導入の難易度を鑑みてもハイレベルなPCの知識を要求されていたことで、テクニカル且つ極めてマニアックな立ち位置であったことは確かに否めませんでした。

このような志向の一般向けソリューションが、USBとLANを物理的に結合する「ネットワークブリッジ」と呼ばれる新たなジャンルのハードウェアになります。このジャンル、実は細々とでありますが以前より存在しておりました。SOtMやRATOCなど一部のメーカーが日本国内に製品を展開していたわけですが、前述のようなコア中のコアなマニアにより関心は寄せられていたものの、メジャーな地位に至ることが残念なことにこれまで無かったのです。この様相に少し変化が見られたのが昨年のことでありまして、Direttaやsonoreが鳴り物入りで日本市場にお目見えしますと、このアプローチを既存USBDACへのアップグレードユーティリティとして活用する手法に光が当たり始めます。

従来拭うことのできなかったUSB規格の制約の呪縛から解放されるだけでなく、既存の再生アプリケーションとの親和性が高いことも相まって、現環境のハイレベルなブラッシュアップすら果たせそうな明るい兆しがここに見えたのであります。

▽新しい波 その2:LANケーブルの光化

新しい波はもうひとつ現れました。LAN環境の光化です。

これは大変シンプルなお話で、ネットワーク接続で利用しているUTPケーブル(メタルケーブル)を光ファイバーに置き換えることを意味しておりまして、長距離伝送や極度な外乱による通信障害からの回避を目的として従来のITシステムによるネットワーク環境で普通に採用されていた仕組みをオーディオに流用しようとした形です。ただしオーディオでの利用目的は一般的なITシステムでのそれと異なっておるのがポイントで、LANを介しひとつに繋がっているオーディオシステムと非オーディオシステムの電気的な完全分離、すなわちアイソレーションを意図とするもののようです。

整理を兼ねて、少し背景に触れておきましょう。

PCオーディオ・ネットワークオーディオの黎明期にはIT機器からオーディオ機器への電気的な悪影響を懸念する声が多くあったのは事実でありまして、このオーディオ分野の発展過程を眺めていきますと、PCやネットワーク機器をリンクさせるI/Fや機器そのものに対するオーディオ視点でのノイズ対策が主要な課題のひとつとして成立し、それをテーマに時を問わず熱心に進行しておりました。その結果、ノイズ対策アクセサリーやオーディオ用途のケーブルの登場など今や多種多様な関連オーディオアクセサリーが存在する結果となり、多くのオーディオマニアがこれらを積極的に導入するに至ります。昨今のネットワークにおける光化の志向はその疑念を源流にするもの、と解せます。

LANケーブルの光ファイバー化は、オーディオシステムと非オーディオシステムを電気的に完全分離できる根本的手法であることは言うに及ばず、また従来のITシステムからの流用ですので通信に対し影響を及ぼすことのない点からも信頼に足るべき姿であります。元々実績ある仕組みですから、スイッチングハブやメディアコンバータのようなごく一般的なネットワーク機器が広範なプライスレンジで多数存在していることに加え、最近ではオーディオ向けのネットワーク機器やネットワークプレーヤーでもこの仕組みを採用する流れが出てきました。機器・価格等多様な選択肢が存在する点からもユーザー側のさらなるメリットすら垣間見えるようです。

そんな状況を見据えますと、ネットワークオーディオの分野は今やその足回りのリビルトすらアップグレードの視野へと入るに至った、と指摘できましょう。

▽ネットワークブリッジをもう少し掘り下げると。sonoreとDirettaを例に

話題のsonoreとDirettaをもう少々深く見ていきますと、「既存環境への親和性」の関する方向が異なるのがわかります。共に「今だからこそ光る機器」であるのは同じなのですが、少しばかりその持ち味が違うというわけです。

<左:sonore ultraRendu (UTPケーブル用) 右:sonore opticalRendu (SFPポート付)>

sonoreは贅沢なことに現在主流となる複数のオーディオ向ネットワークプロトコル(AoIP)に対応する形で、UPnPベースのDLNA/OPENHOMEやRAATベースのRoonCore等に向けた広い適応能力を備えます。ソフトウエアスイッチの切替によって、様々なエンドポイントとのしての役割を柔軟に果たすことが出来るわけです。つまりはUSBDACを、DLNA/OPENHOMEやRoonReadyに対応したマルチプロトコルなネットワークプレーヤー化させる機器、と考えればよろしいでしょう。また、SpotifyのデスクトップアプリをはじめとしたUPnPベースの各種アプリケーションのエンドポイントなど、多彩で微に入る機能ですらオフィシャルで追加実装可能な点もその特色。ここまで培ってきたネットワークオーディオにおける高いノウハウの恩恵を存分に享受することが可能と言う点で可用性を備えつつ、また大変理解のしやすい仕組みです。

現状メインストリームをひた走るDLNA/OPENHOMEやRAATを利用しつつ、加えてサンプルレートやフォーマットをDAC側の対応スペック上限にまでもれなく適合できる点は、その点で足枷せの存在するネットワークプレーヤーに対しての大きなアドバンテージと言えるでしょう。また、ブリッジ自体のプラットフォームはsonoreが自社開発した音楽再生がターゲットのOSであって、加えて内部のクロック精度や電源へのオーディオ的配慮など、本来PC的な仕様で事足りる内容をオーディオマニアが好みそうな視点でカスタムチューニングしていることをしても、「オーディオが絶対視する価値観を元にした大幅なブラッシュアップ」と表現できるのではないでしょうか。

海外での導入実績が既に豊富で、且つ堅実な完成度合への高い評価値を見据えても、満を持して日本へと上陸を果たした“世界標準なネットワークブリッジによるお手本的スタイル”がここに体現されています。

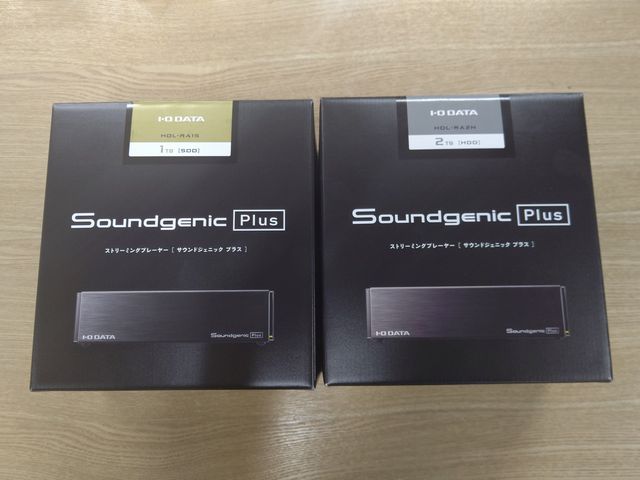

< 左:Diretta 送信側 Soundgenic 右:Diretta 受信側 Diretta Target PC >

さて、Direttaです。これは、受信側の Diretta Target PC を介してUSBDACをネットワークプレーヤー化する性質としてはsonoreと同じ志向でありますから、PCセクションの機能分散による恩恵に加え、USB I/Fの持つストロングポイントとLAN接続のストロングポイントをフルに発揮できるのには変わりがありません。

が、Direttaの仕組みを見ますと、送り出し側PCとなるwindowsOSにおいては見かけ上ASIO APIを介し動作する仕組みですので、現在PCオーディオベースで利用するASIO対応の再生アプリケーションであれば概ね動作するわけです。PCオーディオ派の方の操作スタイルで見た場合、既存環境との親和性が非常に高いと言い表せるでしょう。(ASIO APIそのものの仕組みから全てのASIO対応再生アプリで100%動作するとは言えず、例外事例も存在するそう)

また、オーディオマニアの支持が厚いIOデータ製のNASにおいてDirettaプロトコルでの送り出しにも対応しましたので、これとDiretta Target PCを組み合わせることでDirettaプロトコルをベースにした送り出し動作も選択可能になりました。この動きによって、特定メーカー製ネットワークプレーヤーの一部ユーザーのみに限定されていたDirettaの恩恵は、対象と成り得るユーザー層が今大きく拡がった、というわけです。

しかしながらプロトコルがその変化の範疇でありますことから、soundgenicやfidataをDirettaによる送り出しの母艦とした場合は、見た目で動作の違いが分からないこともあって、あたかもUPnPベースの挙動で動いているかのような錯覚に陥るかもしれませんね。同じことを実現するのだがその振る舞いが異なるという点で、我々ユーザーには少々取っつきにくい技術分野と言えましょう。

では、そんな取っつきにくい辺りにほんの少しだけ踏み込みましょう。

Diretta、LAN上を流れるオーディオデータの伝送の仕組み(オーディオ向ネットワークプロトコル)が完全にオリジナルなものになっておりまして、旧来存在した様々なAoIPと比較した場合、同一動作領域での質的改善を目論んだものだそう。ネットワーク上におけるデータ通信の振る舞いに工夫を施して、結果、ソフト・ハードの両面において “よりシンプルな仕組み” 且つ “(ブリッジの)より軽い挙動” を実現させていると言います。その姿は、“徹底して平準化された負荷変動” という形で実を結ぶ、とのこと。

AoIP上における “平準化された負荷の振る舞い” による恩恵はハイレベルな動作安定性の担保に留まらず、サウンドクオリティの現実的な向上という形で表れます。これは、PC・ネットワーク領域だけでなく、その下流に当たるUSBDACのD/Aコンバートセクションへの動的影響すら視野に入れたというDirettaの仕組みの真価に当たりましょう。

Direttaで伝送されたサウンドは左右スピーカーの間で特に奥深くサウンドステージが展開・構築されていくことを見ても、現代ハイファイ尺度での高次元なサウンドクオリティを存分に満たしています。このサウンドの変化は、リーズナブルなオーディオ用NASであるSoundgenicを出力元とした場合、まるでNASの価格グレードが上がったかのような錯覚に陥ります。正直、すぐには信じられなくて戸惑いを隠せない気分。(大げさな表現のようですがあくまで率直な印象でありまして、表現する方も少しの工夫すら凝らせず困っているのが本音です) 同一機器であるにもかかわらず、異なるプロトコルの送り出しだけでサウンドに明白な相違が生じてしまう現実を目の前にしますと、これまでのAoIPによってもたらされたサウンドを確実に越える質感がこれ見よがしにされ、そこに時の流れすら思い知らされるようで、ネットワークオーディオがまた別の次元へと到達した感覚に至ります。

プロトコルという目に見えないテクニカルな世界をして、ネットワークオーディオには地味ながらも確実にクオリティアップを実現できる余地が残されていた事実、ここに驚きを禁じ得ないのは偽らざるところ。オーディオ機器のハードウェアセクションに対してパケット通信起因の負荷変動の波及を回避する事すら可能にするPC・ネットワーク領域でのソフトウエアプログラミングの奥深さ、ここに見せつけられるようです。

▽ネットワークにおける物理結線の光化の概要

光化のオーディオ的な狙いと物理構成の概要は既に触れましたので、ここではサウンド基調とハードウェア視点のお話でも。

UTPケーブルの光ファイバー化は、簡単に申し上げるとLANポートの光ファイバー対応化で実現させます。このときに鍵となるものがSFPポートです。

<リアパネル右側にケージ状のSFPポートを実装する、DELA S100-B-J スイッチングハブ>

ご存知の通りネットワークオーディオやスイッチングハブで一般的なRJ45のLANポートは、メタルのUTPケーブルを接続するためのポートとなるわけですが、一部のスイッチングハブにはこのRJ45ポートの部分がくり抜かれたようなケージ状の空洞になっているものがありまして、その空洞の上には“SFP”と示されています。実は、この“SFP”がLANケーブルの光化の主役です。この空洞はSFPポートと呼ばれるもので、このケージにはSFPトランシーバー(SFPモジュール)と呼ばれる棒状のアタッチメントが挿入されることにより、この部分をLANポートとして機能させるのです。挿入するSFPトランシーバーにはLANポートとその機能を持つ回路が実装されておりまして、LANポートについてもオプティカルケーブル用端子の規格の一つであるDLCコネクターのポートや、メタルである従来のUTPケーブル用のRJ45ポートなどが存在しており、便利な事に必要に応じモジュールの取り換えにてLANケーブルの種別を変更できるようになっています。

< DLCコネクター仕様の光ファイバー/光ファイバーでの送受信を可能とするSFPトランシーバー >

LANケーブルの光化とは、スイッチングハブなどのネットワーク機器のSFPポートにオプティカルケーブル用のモジュールを装着し、機器間をネットワーク用の光ファイバーで結線する事により実現させます。(SFPトランシーバーには回線帯域と対応する光ファイバーの種別、ポート種別の要素を決め打ちした規格が存在しており、対向機器の双方において同じ規格のSFPトランシーバーを適切に選び、規格に適合する形で使用する必要があります) このSFPトランシーバーが搭載可能なネットワーク機器、エンタープライズ向ITシステムの領域では大変一般的でして、安価なスイッチングハブですと20,000円程度から存在しています。またこの一年ほどで複数のメーカーのネットワークオーディオ向ハードウェアにも実装されるに至りまして、今や以下のような製品がオーディオカテゴリのハードウェアとして市場に存在すらしております。

——————–

スイッチングハブ:DELA S100-B-J、SOtM sNH-10G

ネットワークプレーヤー:LUMIN X1

ネットワークブリッジ:sonore opticalRendu

——————–

では、対向のネットワーク機器双方においてSFPポートが存在しなければネットワークの光化が不可能なのか?と言えば、そうでもないところがミソなのでした。「現在使用しているRJ45のUTPケーブルをそのままに、UTPケーブル⇔光ケーブルの変換を実現するコンバータユニット」が存在しておりまして、これを対向の機器間に一対組み合わせますと、既存のUTPケーブルによるLAN環境でも光ファイバーによるオーディオ志向のアイソレーションが実現可能です。RJ45とSFPポートを両端に搭載したこのような製品は、ネットワーク機器のカテゴリーにおいて「メディアコンバーター」と呼称されています。

——————–

ルーター →<UTPケーブル>→ メディアコンバーター1 ⇒<光ファイバー>⇒ メディアコンバータ2 →<UTPケーブル>→ オーディオ用途のスイッチングハブ →<UTPケーブル>→ ネットワークプレーヤー

——————–

< 光ファイバーを用いて、非オーディオ用PCエリアとオーディオ用PCエリアを電気的に完全分離した構成例 ※ネットワーク構成上の論理的分割ではない >

メディアコンバーターも従来のネットワーク機器分野において以前から存在していたユーティリティでして、これもプライスレンジを含めいろいろなネットワーク機器ベンダーから製品がリリースされています。ちなみに、オーディオ向のカスタム品として代表的な製品は2019年末に発表されたsonore opticalModuleがそれに当ります。メディアコンバーターは既存環境への適用という観点から大変柔軟性のある製品なのですが、その動作には様々な点で技術的に細かい仕様が存在することから、適用可能なネットワーク環境において制限が生じる事例が存在します。特にsonore opticalModuleはリピーターという動作種別のメディアコンバーターでありまして、その導入要件としては、両端に存在するネットワーク機器のLANポートが1000baseに対応している必要があります。故に、10/100baseしか対応しないネットワークプレーヤーやスイッチングハブはこれに適合しない環境に当ってしまいますため、メディアコンバーターの導入に際しては、現ネットワーク環境仕様の正しい理解とそれを元にした適合可否判断について注意を要すことになります。

<sonore opticalModule:手前がUTP(ブルー)、奥が光ファイバー(オレンジ)>

この基本的な留意事項は2019年12月に弊社で開催したイベントの紹介動画(以下ご参照の事・Top Wing Cybersound Group様による)にまとめられておりますのでご覧頂けますと幸いです。また導入に関心を持たれた方には弊社でも導入に向けたアドバイスが可能ですので、ご不安な皆様は是非ご相談くださいませ。

では、光ファイバー化をはかったネットワーク環境でのサウンド基調について触れておきましょう。

経路の光ファイバー化を順に進めていくと、次第に「クラリティ」の要素が上がっていく印象を持ちました。また、マルチモードとシングルモードの光ファイバー(とSFPモジュール)種別の差違も存在しており、マルチモードの方が少々ファットでエッジ感が薄く、対してシングルモードの方はその逆で、軽いエッジ感から来るタイトさを感じます。但しすべての経路を光ファイバー化した場合、確かにクラリティは上がるものの、お好みの音楽によっては必要以上にエネルギーを逸してしまう感覚を持たれる事があるかもしれません。

また、オーディオ用途のスイッチングハブを中心に据え、ネットワークプレーヤー側の下流側のみを光ファイバー化した場合と、WAN側に当たる上流側のみを変更した場合と、そのサウンドの変化にはアタマで想像する以上の違いがあるように感じます。イベント中にお客様へアンケートを取ってみたところ、全経路の光化、上流部のみの光化、下流部のみの光化、それぞれにおいて支持者が存在しておりまして、個々人のお好みでその適用箇所の選択に相違が生じるようです。

過ぎたるは猶及ばざるが如し。この言葉を踏まえて、導入時には全経路について一気に光化をはかる手法ではなく、まず一か所でのオプティカルアイソレーションを狙って、カットアンドトライによる適切な適用箇所を見出す段階的導入も視野に入れた方が望ましいかもしれません。恐らくこの当たりの勘所は、今度構築されるであろう導入時のテクニックとなりましょう。

光化アイテムが市場には様々存在する中、今やネットワークの物理構成に至るまでオーディオ的な対策を施せるようになった状況は、現在のネットワークオーディオがまた一歩新たな領域へと進んでいった、と表現できるように感じます。

▽もう一歩先を求める人にとって、今年は少し充実した楽しい時を過ごせるかもしれない

ネットワークを中心軸に据えて、今年はマニアックなオーディオ製品にスポットが当たる様相を示しています。万人に必須なアイテムには該当し得ないものの、全てはここまでの積み重ねを元に提起された志向でありますことから、派手さはありませんが堅実なクオリティアップが望めるアプローチと言えましょう。まだもうひとつ先を求める方にとりまして、今年はきっと好奇心をかきたててくれる年になる、そのように思うのです。

< sonore optical Modele + opticalRendu による光ファイバー化&ネットワークブリッジ化 >

ログイン

ログイン 注文照会

注文照会 会員登録

会員登録 ご利用ガイド

ご利用ガイド お問い合わせ

お問い合わせ